学校生活

7月15日(火)に中学校高等学校でサイエンス教室を開催しました。サイエンス教室は、専門の研究者による講義を拝聴したり、実験や観察をしたりしながら少し高度なサイエンスを学び、その体験を通じて中高生に理系分野への興味を喚起することを目的として年2~3回実施しています。今回は、人や環境に優しい、革新的な花火の研究・開発・製造を行う株式会社グリーン・パイロラントの松永猛裕社長を講師にお迎えして「花火の科学」をテーマに開催し、中高生と教員25名が参加して行われました。

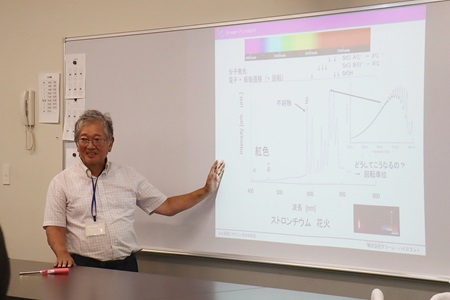

松永さんは現在、主にテーマパークやコンサート会場などの演出で使用される小型花火の製造、販売をされているいわば花火の専門家。花火はなぜ燃えるのか、という基本的は花火の構造上の仕組みから始まり、花火が美しく見えるメカニズムまで詳しく教えていただきました。花火は主に可炎剤とそれを燃やす酸素を含んだ酸化剤でできているとのこと。さらに火炎に様々な色をつけるための金属化合物や燃えるとキラキラと光る金属粉を混ぜて花火が作られるそうです。炎の発色にかかわる金属化合物である色火剤の調合で花火の色を調整するそうですが、後半はこの発色の違いが分かりやすいように発明された特殊な花火と、分光シートという透明シートを使って観察をしました。

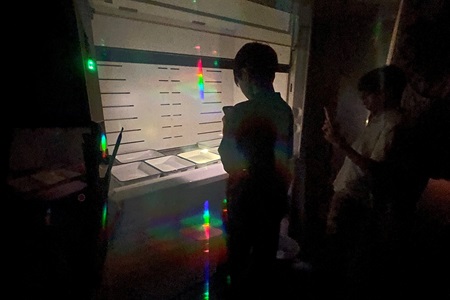

分光シートとは、シートを通して見ることで、光の上下に赤から紫までの波長順に並んだ虹色のスペクトルという光の帯が見えるというもの。このシートをスマートフォンやタブレットのカメラに貼り、カメラ越しに花火の火を観察しました。7種類の異なる色の花火が用意され、生徒たちはそれぞれスペクトルの違いを観察しました。

今回のサイエンス教室は、内容的には高校の化学の授業にあたるとても難しい内容ではありましたが、参加した生徒たちは松永さんの話に集中して耳を傾け、花火の観察にも興味津々の様子で取り組んでいました。

講師を務めていただいた松永猛裕さん

中高生と先生計25名が参加しました

松永さんの話に熱心に耳を傾けていました

スマートフォンのカメラに分光シートを貼ってさっそく教室内の観察を始める生徒たち

3人グループにわかれ、1人が花火を持ち、2人が観察しました

分光シートを通すと、こんなふうに見えます

松永さんを囲んで記念写真