NEWS

2025.04.25

これまでのブログで、折に触れて校舎や教室のことを書いてきたが、今回はズバリ「教室」の紹介をしようと思う。

HR教室は中高生の机をふつうに並べて42人が余裕をもって入れる広さになっている。新校舎建築の際、それまでの中高校舎が暗く狭苦しかったこともあり、階高も芯々で3.5メートルと、一般的な学校の設計より高くとっている。生徒の個人ロッカーを廊下に出したこともあり、教室の中は比較的ゆったりしている。外に面した窓も広く大きく、開放的だ。もちろん危険もあるため、15センチ以上は開けられないように、内と外にストッパーが設置されている。廊下側には木で造られた欄間窓が上下2段あり、採光の効果とともに木のぬくもりも感じる。

生徒の個人ロッカー

窓は広く大きい

設置されている機器を見てみよう。まずは音響設備。天井にある校内放送のスピーカーとは別に、それぞれの教室のAVシステムに繋がっている独自のスピーカーがある。このスピーカーはスイッチャーを経由して、持ち込みPCとHDMIケーブルで、AppleTVを介してiPad、そしてBDプレイヤーに繋がっている。BDプレイヤーはTVチューナー内蔵なので、テレビ放送はもちろん、テレビ回線を通じて校舎内001教室や放送室からの映像も同時中継できるようになっている。

また、放送室にあるリスニング放送架には3台のプレイヤーがつながっており、同時に別々の階へのリスニング放送を行うことができる。実質、校舎内全体に放送できるシステムが2つあることになり、工夫によっては色々な運用が可能だ。

各教室のAVラック

教室設置のスピーカー

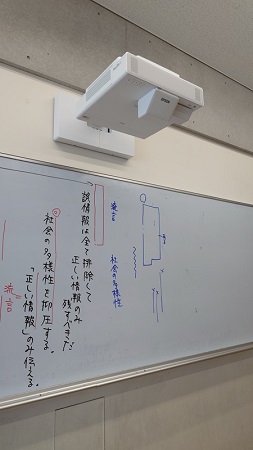

現在の校舎では、教室正面のボードはすべてホワイトボードにした。チョークに慣れている先生方からは当初は滑って書きにくいと不評だったが、プロジェクターにはチョークの粉がよくないことや、プロジェクターからの画像投影の見やすさも考えて、ホワイトボードにした。今では多くの先生がプロジェクターを使った授業を組み立てており、あるいはプリントを投影して空欄を補充しながら、あるいは中央に資料や動画を投影してその両端を板書に使うなど、それぞれ工夫して使ってもらっている。

プロジェクター

プロジェクターを使っての授業

新校舎をつくった時に「そんな設備、必要なの?」と筆者も思ったのがCO2センサー。教室内のCO2が一定濃度に達すると自動的に換気扇がまわり、外気が取り込まれるしくみになっている。センサーには教室内のCO2濃度が表示され、1500ppmを超えたときにはさらに窓を開けて換気するようにしている。これ、言うまでもなくコロナ禍では大活躍だった。

教室の後方には背面家具が設えられ、コート掛けや書道や美術などの道具入れ、下部には体育の外履きや体育館履きを入れられるようになっている。たまたま撮影した3Gの教室には理系のトレードマークである「白衣」がぶら下がっていた。南棟には理科実験室が8教室あり、理系の生徒たちの実験にも対応している。

教室前面の空調機器

理数クラスの白衣

と、筆者はこの校舎建築にゼロから携わる機会を得、南棟の改築工事も含めると5年半にわたって関わってきた。どの部屋が何部屋必要かとExcelで一覧をつくったところから、Excel上に各階の見取り図も書いてきた。10年経ったと思うと感慨深いものがあるが、そうした設備を、先生方が使いこなしているのもとても頼もしい。とはいえ授業は機器ではなく中身こそが問われるわけで、施設自慢をしたところでさほど意味はないのだが、100年後も使える校舎を目指して作った新校舎がいまだ自慢の校舎であり続けているのは誇らしい。

未来募金と銘打った創立100周年記念募金に多く協力していただいた方々に、改めて感謝したい。