NEWS

2025.02.14

今年も入試の時期が終わった。学校としては最終的な入学者が決まるまでまだ落ち着かない日々が続くが、受験生のみなさんと、そのご家族にとってはホッとしているという感じだろうか。長い闘いの日々だったと思う。

東京都の公立小学校6年生の人口は2027年の10万2千人をピークに、その10年後には7万5千人ほど、実に4分の3に減少するという推計がある。先日も2024年の出生数が、前年比6.8%減、70万人を割り込む予想との報道があった。まさに首都圏の私学の生き残りをかけた戦いが始まることになる。

そうした私学の経営サイドの話はさておき、受験生と親御さんにとっては、学校選びは一生の問題である。それゆえに多くの学校の資料を集め、学校説明会や合同相談会などへも足を運び、その学校の「真の姿」を見極めようとする。「真の姿」といっても、学校が公に宣伝する内容は必ずしも「真の姿」かどうかはわからない。難関大学の合格実績を紹介されたところで、わが子がそれと同じ成果を得られるかどうかは何の保証もない。その学校の生徒がとても楽しそうにしていたからとて、わが子も同じように笑顔の学校生活を送れるか否かは自身のモチベーションによる部分も多いだろう。それこそ学校選びもAIを駆使したマッチングアプリでもできて、その学校を疑似体験でき、良し悪し含めた十分な情報を得ることができるなど、受験校を決めるまでの間に体験・訓練期間が欲しいと考えてしまう。

そうして自分に適した入りたい学校が決まったとしても、今度は入試で自分の「学力」が試され、募集される定員枠の中に入るための競争に勝たなければならない。マッチング相手を探せたからOKではなく、その相手とマッチするにふさわしい「自分」が試されることになる。「すてきな異性を胸に描いて、そういう相手と腕を組みたいと願うのは結構です。そういう相手と一対になるにふさわしい自分をつくる作業は、どこまで進んでいますか。」と。これは、筆者が30年前に発行していた「ゆめみる」で紹介した、むのたけじさんの詩集『たいまつ』からの引用だが、その「自分づくり」こそが難しい。自分自身をより高みに持っていく作業こそ、簡単なようでいていちばん手が届きづらいところだ。

さて、御託を並べ過ぎてしまったか。

成城学園であろうが他の私学であろうが、私学であるからには「建学の精神」とか「学校としての理念」を持っている。合格し、入学を決めた私学が理想の相手であったのか、それとも妥協の末の相手であったのかは人それぞれだろう。しかし、その学校に入学を決めたからには、相手任せにしてはいけない。そう、相手と一対になるための「自分づくり」がそこから始まることになる。その学校で過ごす自分が、説明会でさかんに紹介された合格実績の中に入れるか、映し出された楽しい映像の主役になれるかは、「自分づくり」の結果による部分が大きいのだ。

筆者は中1の担任を持っていた時、この時期によくこんなことを生徒に話した。「入試休みが始まるが、1年前の自分と、支えてくれた家族に恥ずかしくない今が送れているか?」と。時がたてば、苦労も辛さも次第に薄れていくのかもしれないが、受験で経験した気持ちや緊張感は、できればずっと忘れてほしくはない。そこに絶えず立ち返っても、誇れる今の自分を持ち続けてほしいと思う。そうあってこそ、現状をポジティブに捉えることができ、道はひらけていくのだろう。

今年砧移転100年を迎えた108歳の成城学園。この歴史にあぐらをかいていては、これからの私学間の競争は勝ち残れまい。生徒と手を携えながら、学校も真摯に向き合い、お互いにより高みへと成長していかなければならない。

自分自身と、みなさんへの「エール」である。

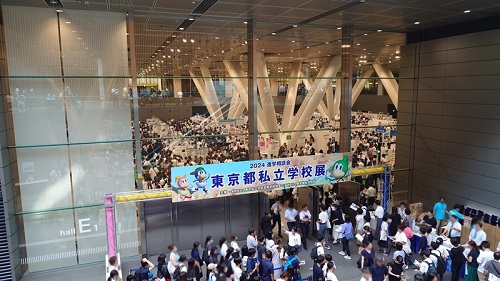

8月の私学展

エントランスの成城くまたろ