NEWS

2024.11.22

先が丸く曲がった箒。絞ってもヌルヌルして臭い濡れっぱなしの雑巾。窓の外の壁に叩きつける黒板消しから舞い上がるチョークの粉…。昭和世代、「学校での掃除」というワードから思い起こすのはそんな光景だろうか。読者のみなさんは如何?

他の私学はどうかわからないが、成城学園では校内清掃を業者に委託している。生徒が掃除しなければならないのは、自分たちのHR教室だけだ。筆者がこの学校に就職した30年前は、旧中学校舎の廊下や特別教室、階段などを全クラスで分担して、掃除の時間は生徒があちこち散らばって掃除する光景があった。当時の中学校は、中庭も大グラウンドも砂だし、さらには現在でもそうだが生徒は校舎内では土足。ゆえに、昔の掃除は「砂ぼこり」との闘いで、土曜日などは砂を巻きあげる掃除当番の横で、部活がある生徒がお弁当を広げる光景が当たり前だった。今ではもう考えられないが…。

教室の掃除といっても昔とは様変わりで、校舎周辺に砂や泥が出るところがほぼなくなったことから、土足であっても校舎内はほとんど汚れない。担任によっては椅子をすべて机の上にあげさせるクラスもあるが、机も椅子もそのままに間を箒でサッと掃くだけで終わらせるクラスもある。正面にあるのも黒板ではなくホワイトボードなので、マーカーのかすは出るものの、昔のようにチョークの粉が舞い散ることもない。床の水拭きは土足であることもあって昔からやっていないので、床掃きのあとは机といすを整える程度で掃除が終わる。

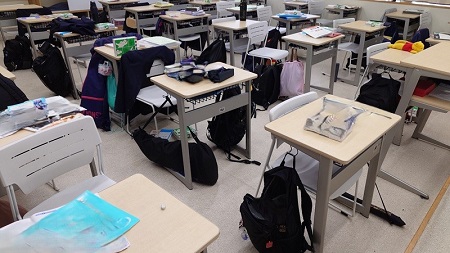

そんな具合だからかもしれないが、生徒の「教室をきれいに」という感覚は鈍いように思う。ゴミの分別もいい加減だったりするし、教室移動時のHR教室などは机のまわりに私物が散乱している。こうした光景は学齢があがると改善されてはいくが、身の回りをきれいにすることについて、もう少し生徒を指導すべきだと個人的には感じている。

掃除を通じた社員教育を行っている会社もあるほど、「掃除への取り組み」は「心」を反映しているという考え方もある。掃除は自分の心をきれいにすることにつながると捉え、学校をあげて清掃活動に取り組んでいるところもある。その点、ウチの学校はお恥ずかしい限り…というしかない。

一方、ご家庭ではどうだろうか。子どもの部屋を、ちゃんと子どもに掃除させているだろうか。掃除についての子どもの感覚は、家庭に依っている部分が多分にある。家庭でのしつけがしっかり行われている子は、場所が違ってもそれを崩すことはない。最近では子どもとのかかわりを腫れ物に触るように感じている保護者や、子どもを友達と勘違いして何かと遠慮し悪く思われないよう気遣う保護者もいて、子供部屋に入ることにさえ遠慮を感じている例もあるようだ。そういう保護者に「学校でしっかり指導してほしい」と言われても、それは土台無理な話である。

「掃除」という切り口ではあるが、子どもの生活習慣に関わる「しつけ」は、彼らの生活時間の多くを占める「家庭」と「学校」とが、互いに子どもにグイグイ入り込みながら、しっかり植え付けさせていくべきものだと思う。そうあってこそ「美」が「身体」の中に染みこんだ、「躾」が完成されていくのだろう。

教室の様子(高校)

教室の様子(中学)

土足とは思えないほど床はキレイ

教室の掃除用具入れ

※画像は一部加工してあります。