NEWS

2024.07.12

たぶん、小学校5年生の時のクリスマスプレゼントだったと思う。親に天体望遠鏡を買ってもらった。当時25,000円という金額だったと記憶しているが、口径10センチほどのビクセンの反射式望遠鏡だった。

買ってもらってまもなくの夜、うちと隣の屋根と屋根の隙間から、望遠鏡を空に向けてみた。周りの星よりもちょっと明るい星が見え、その星にファインダーを合わせ、接眼レンズを覗き込んだ…。

輪が見えた!はじめて望遠鏡を向けた星が、なんと土星だったのだ。あの時の感動は忘れられない。「こんな小さな望遠鏡で、土星の輪が見えるんだ!」と。

それ以来、望遠鏡に付属してきた星座早見盤も使って、星空とにらめっこの毎日が始まった。岩手の田舎の星空は澄み、天の川もキレイに見える。でも「大三角形」を探すのは星がいっぱい見えるがゆえにわかりづらい。それよりも「はくちょう座」や「いて座」を見つけるとか、おうし座の一角にある「プレアデス星団(すばる)」や、ぼーっと天空のゴミのように見える「アンドロメダ大星雲」を見つけるとか、そっちのほうが楽しかった。

天の川に羽を大きく広げるはくちょう座はいつ見ても壮大で見事だし、さそりが毒針をくねらせるごとくの「S」字を発見した時には本当に感激!一等星以上の明るい星で構成される星座は、今でも判別できると思う。

そんな感じなので、新校舎の建築に携わっていた時に、メインエントランスの天井照明の配置を「星座」にしてみたいと設計士から提案された時には、小躍りしてよろこんだ。エントランスの天井に星座が輝いているなんて素敵じゃないか、と。そこに絵が描いてあったり、星と星をつなぐ線があったり、赤い星ぐらいは赤い電球をいれてもらったりできないかと、色々考えをめぐらせたのだが…。

確か帰省中で天井についての最後の打ち合わせに出られなかったこともあり、「あくまでデザインなので」と私の意見は反映されなかった。一等星だけに電球を入れても照明としては役立たずだと…。それだけじゃなく設計士さんが参考にした図面は恒星図を参考にしているので、星座は歪んでしまう。実際に見えるものとまるで違うところもあるので、そこも修正して、都内で空を見上げた時と同じような星の配置にしたかった。

エントランスの照明なんて、気にしたこともないかもしれないが、天井の星を見上げてみてほしい。見つけやすい星座を紹介しておく。職員室側から事務室側にむかっての順番になっているので、探してみたらどうだろう。これ、星と星を結ぶ線は実際にはないので、実際探すとなると難しいかも。

実はこれらのほかに、すぐにわかる「ふたご座」もある。オリオン座を見つけられたら、ふたご座はすぐにたどり着けると思うので、見つけた人は「わかったよ!」と声をかけてもらえるとうれしい。

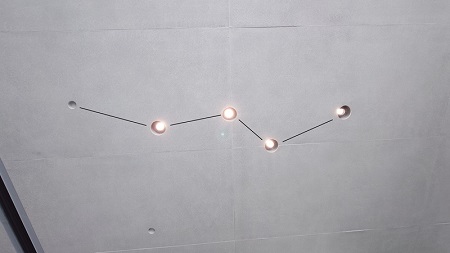

《カシオペア座》 実際はこんなに平べったくはない。実際は夜空を見上げると、北極星をはさんだ北斗七星の対角にきれいな「W」形にみえる。見たことがある人も多いのでは?

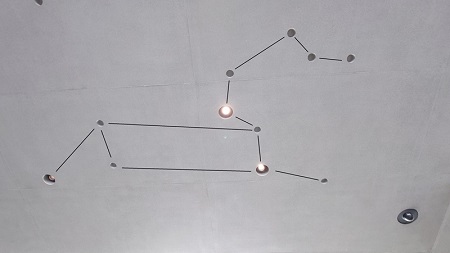

《いて座・さそり座》 地下1階のメディア教室の前あたりから、コリドー口に身体を向けて上の吹き抜けを見上げてみると、いて座とさそり座がきれいに見える。さそり座のアンタレスという老いた赤色巨星を赤いランプにできなかったことが悔やまれる。

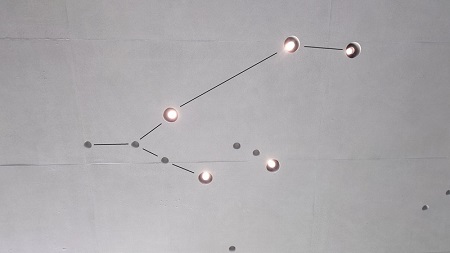

《しし座》 これも形はきれいにつくってもらったと思う。一等星レグルスもきれいに光っている。

《おおいぬ座》 おおいぬ座といえばオリオンの三ツ星の延長にある一等星シリウスが有名。ここはちゃんと電球を入れてくれた。

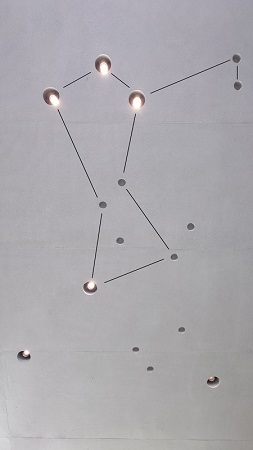

《オリオン座》 オリオン座が一番ショックだ。三ツ星の真ん中の星がなぜか描かれていないのと、M42のオリオン大星雲が星になってしまっている。オリオンで一番明るいはずの一等星リゲルにランプがはめ込まれなかった…。赤い一等星ベテルギウスを赤くしてあげたかったこともある。

天井の星

※夏休みに入るため、副校長ブログはしばらくお休みさせていただきます。