初等学校だより

初等学校だより

初等学校では4、5、6年生が7月に夏の学校へ出かけます。夏の学校は、先生や同じ学年の友達と寝食を共にしながら、集団生活を通してさらに豊かな関係を築くことや、親元を離れて自身の健康に関心を持ち、責任感を持って行動すること、大自然の中で探究する心や感動する心を持つこと、その土地ならでは体験を通して土地の文化、歴史、自然に興味を持ち理解を深めることを目的として行う郊外学習です。今年は5、6年生が7月14日から18日の4泊5日、4年生が7月15日から18日の3泊4日で実施し、学校生活では得られない貴重な経験をしてきました。現地の様子をお届けします。

6年生:長野県乗鞍高原(7月14日~18日)

5年生:静岡県西伊豆(7月14日~18日)

4年生:群馬県みなかみ町(7月15日~18日)

6年生:長野県乗鞍高原

【1日目】

初日には江戸から続く伝統ある石井味噌での昼食を楽しみ、天然仕込みの味噌についても学びました。午後には宿舎に到着、代表の児童たちによるスピーチとともに開校式が行われ、一体感と新たな挑戦への期待感が広がる瞬間となりました。

夕食後は明日の登山に向け、リトルピークスの小峰さんによる登山指導!自然と向き合う準備を整えつつ、自然界での水の循環をテーマにした「大河の一滴プロジェクト」を学びました。「不自由のギフト」の考え方を通じて、困難な状況が新しい可能性や視点を生むことへの気づきも得られました。

「自然と親しむ教育」の中での経験が、6年生の成長と未来へ繋がる豊かな基盤となることを期待します。

【2日目】

当初予定していた登山は、山の天候が不安定だったため、安全を最優先に考え、内容を変更し登山の代わりに「箸づくり体験」と「トラッキング」を実施しました。

箸づくり体験では、木の手触りや削る感覚を楽しみながら、自分だけのオリジナル箸を作り上げ、自然の素材に触れながらものづくりの楽しさを味わいました。普段当たり前に使っている箸を1から作る大変さも自然の中にいるからこそ感じることのできた体験でした。

トラッキングでは、森の空気を感じながら、自然の魅力をたっぷり味わいました。ガイドさんから笹の葉を使って音を鳴らす方法を教えてもらい、友だちと一緒に音を出すことを楽しみました。吹き方や葉の角度によって音が変わることに驚き、「もっと上手になりたい!」という声を聞くことができました。また、森の中では、毒キノコを見つける場面もありました。見た目がきれいでも食べられないこと、むやみに触らないことなど、実際に見ながら学べたことはとても貴重でした。写真や図ではわからない「本物の自然」にふれることで、子どもたちは五感を使いながら多くのことを感じ取り、学んでいました。

登山ができなかったことは残念でしたが、子どもたちは雨の自然と向き合いながら、たくさんの発見と学びを得る一日となりました。

【3日目】

3日目も晴れ男晴れ女パワーで雨を吹き飛ばして活動することができました。おかげで予定通り三つの活動を行えました。

「サバイバルアドベンチャー」は身の回りのものを上手に使う、課題解決型ワークショップ。やり方は…教えません!お手本と用具だけ与えられて、雨風をしのぐテント(タープ)張りと煮沸のための火起こし。テントの構造と力のかかる仕組みや、コミュニケーションの大切さを学びました。

「命をいただく」岩魚を捕まえ、自分たちでしめて捌いて食べました。食べ物は命をいただいているということに、改めて気づきました。

「キャンプファイアー準備」キャンプファイアーと言えば、フォークダンス。定番ですが「ジェンカ」「マイムマイム」「オクラホマミキサー」を桐ちゃん(桐谷先生)よりご指導いただきました。ただ踊れるようになるだけではなく、それぞれのダンスの文化も学びました。

【4日目】

4日目は、岐阜県・飛騨高山の町並みを散策しました。伝統的な建物が立ち並ぶ通りを、グループに分かれてのんびり歩きながら、名物グルメの食べ歩きや家族へのお土産選びを楽しみました。風情ある木造の建物が立ち並ぶ通りでは、飛騨牛のにぎりやみたらしだんご、地元のスイーツなど、どれも美味しくて大満足の様子でした。友だちと会話を弾ませながら、楽しいひとときになりました。夜ご飯は、飯盒炊爨に挑戦しました。3日目のサバイバルアドベンチャー体験で学んだ火の起こし、具材準備、お米炊きとグループに分かれて、協力してカレーライスを作りました。普段はなかなか経験できない「ゼロから作る」食事に、最初は戸惑いながらも、力を合わせて作り上げました。出来上がったカレーをほおばる子どもたちの顔には、達成感と満足感があふれていました。自分で作ったカレーはやっぱり美味しいよね。夜は、キャンプファイヤー。日が暮れてあたりが暗くなる中、代表の子どもたちによって、火が灯されました。火を見ながら歌を歌ったり、フォークダンスをしたり、最後の夜を楽しみました。学年全員で輪になって手をつなぎ、音楽に合わせて楽しむ。思い出に残る最後の夜になりました。

【5日目】

夏の学校最終日。お天気に恵まれ、朝の澄んだ空気の中で閉校式を行うことができました。5日間にわたってお世話になった皆さまに、感謝の気持ちを込めてご挨拶をし、お礼の歌を心を込めて歌いました。式の後には、お世話になった方のもとへ駆け寄り、笑顔で手を振ったり、ぎゅっと抱きついたりする子どもたちの姿が見られ、温かな別れのひとときとなりました。長いバス移動を経て、昼食は「おぎのや」でいただきました。思い出話に花を咲かせながら、おいしいごはんをいただきました。

学校に到着し、家族の顔を見た瞬間、笑顔がこぼれる子どもたち。お家の人にたくさんお話ししてあげてね。5日間の経験を胸に、それぞれが少したくましくなった姿で、夏の学校を締めくくりました。

5年生:静岡県西伊豆

【1日目】

1日目は、堂ヶ島(トンボロ)での磯遊び、開校式、そして夜の海の観察という順序で活動を行いました。

台風が接近しており、事前の天気予報では初日から雨とのことでした。しかし、子どもたちや保護者の皆さんの日頃の行いのおかげか、活動時間中は快晴に恵まれました。海に入ると、水温が心地よく、絶好のトンボロ日和でした。

堂ヶ島では、干潮の時間帯にだけ現れる「トンボロ現象」を利用して、磯に渡り、自然の生き物とふれあいました。子どもたちはカニやヤドカリ、ナマコ、アメフラシなど、普段なかなか出会えない海の生き物を夢中になって探し、捕まえたり観察したりしました。最初はぬるっとした感触に戸惑い、恐る恐る触っていた子も、時間が経つにつれ「見て!こんなの捕まえた!」と次々に嬉しそうに報告してくれるようになり、最後には手際よくカニを捕まえるほどに慣れていました。自然とふれあうことで、子どもたちの表情がどんどん生き生きとしていくのが印象的でした。

ホテルに戻ってからは、開校式を行いました。施設の方にご挨拶をし、スタッフの紹介や避難経路の確認など、安全に活動を進めるための大切な話を聞きました。子どもたちは姿勢よく、集中して話を聞いており、とても立派でした。この合宿に対する期待とやる気が、表情や態度からよく伝わってきました。

夜には、「夜の海観察」を行いました。昼間とはまったく違った表情を見せる海に、子どもたちは少し緊張した様子で足を踏み入れました。街灯の灯りを頼りに歩く砂浜には、月明かりがうっすらと差し込み、波の音だけが静かに響いていました。耳をすましてその音を感じたり、砂の感触を味わったりしながら、自然の神秘にそっとふれるような時間となりました。普段は意識しない“自然の声”に気づく貴重な体験になったように思います。

こうして、1日目は天候にも恵まれ、充実した活動を通して、子どもたちの五感や好奇心を大いに刺激する一日となりました。

【2日目】

2日目は、「プール」「命の教育とニッパーボード体験」「潮溜まりの動画鑑賞とフォークダンス」の3つの活動を行いました。あいにくの雨天となったため、予定を一部変更し、学年を2つのグループに分けてローテーションで活動しました。急な変更にも関わらず、どのグループも落ち着いて行動し、充実した時間を過ごすことができました。

プールでは、まっすぐ泳ぐ練習をしたり、自由時間には水中じゃんけんやターンの練習、水のかけ合いなどで大いに盛り上がっていました。ふだんの授業では見られないような笑顔があふれ、心も体もリフレッシュしている様子でした。

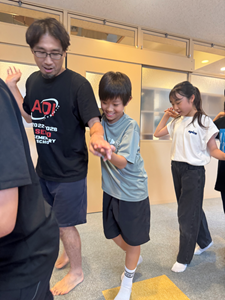

命の教育では、バディ(ペア)を組んで、実際に海や川で流されてしまったときにどう行動すればよいかを体験的に学びました。水に浮かぶ方法を試したり、ライフジャケットを水中で脱ぐ練習など、命を守る術を真剣に学ぶ姿が印象的でした。

ニッパーボード体験では、板にうつ伏せや正座で乗り、手で漕いで進む練習をしました。初めての体験に「むずかしいけど楽しい!」「もっとやりたい!」という声が多く、海のスポーツへの興味や関心を高めていました。

潮溜まりの動画鑑賞では、前日に体験した堂ヶ島のトンボロ現象を思い出しながら、潮の満ち引きや生き物のくらしについて、理科的な視点で話し合いました。「昨日見たあの貝と同じだ!」「ハゼを捕まえたかったんだよね!」といった声も聞かれ、学びがつながっていることを感じました。

フォークダンスでは、曲に合わせて手を取り合いながら踊り、クラスをこえて笑顔が広がる時間となりました。最初は照れていた子どもたちも、音楽が流れると次第にリズムに乗り、楽しそうに体を動かしていました。活動の終わりには自然と拍手が起こり、あたたかい雰囲気に包まれました。

【3日目】

3日目は、「ライフジャケット遠泳」と「海とプールでの自由遊び」の2つの活動を行いました。

午前中は、ライフジャケットを着用しての遠泳に挑戦しました。バティと一緒に、子どもたちは約1時間、足のつかない深さの海を泳ぎました。最初は不安そうな表情を浮かべていた子も、波の流れに身をゆだねながら、少しずつ慣れていき、最後は自信を持って泳ぎきることができました。ライフジャケットの浮力や、海での安全な泳ぎ方を体で感じながら学ぶ、貴重な体験となりました。

午後は、海やプールで自由に遊ぶ時間を楽しみました。ビーチフラッグで思い切り走ったり、友達と水をかけ合ったり、プールでは騎馬を組んだり、ターンや泳ぎのフォームを練習したりする子もいました。それぞれが思い思いの時間を過ごし、笑顔があふれるひとときとなりました。

【4日目】

4日目は、海の自然や仲間とのふれ合いをたっぷり感じることができる一日でした。活動内容は「黄金岬散策」「シュノーケリング」「お楽しみ会」の3つでした。

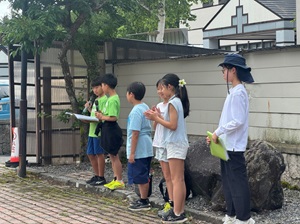

「黄金岬散策」では、岬の美しい景色を眺めながら、高台から海や地形を見渡し、地理的な特徴や歴史についてクイズ形式で楽しく学びました。子どもたちは「えー!そうなんだ!」と驚きながら積極的に答えており、自然の中での学びに目を輝かせていました。また、砂の入ったペットボトルを使って山の地層の重なりを観察したり、メントスとコーラを使って火山の噴火を模した実験を行ったりと、五感を使った理科的な学習も取り入れられ、楽しみながら深く学ぶ時間となりました。

午後には「シュノーケリング」に挑戦しました。ライフジャケットとゴーグルを着けて、快晴で透明度の高い海へと入っていきました。最初は少し不安そうな様子だった子も、徐々に水に慣れ、海の中をのぞき込んで夢中になって生き物を探していました。ムラサキウニやサザエ、チョウチョウウオ、さらにはタコやウツボなど、さまざまな海の生き物と出会うことができました。「本当にウツボがいた!」「魚が泳いでいる!」といった子どもたちの声が聞こえ、自然の神秘にふれる貴重な体験となりました。

夜には、みんなが楽しみにしていた「お楽しみ会」を行いました。まずは、音楽に合わせてジェンカを踊りながら、じゃんけん列車で盛り上がりました。長くつながった列車に笑顔があふれ、大きな輪になって楽しむ姿が印象的でした。その後は、反射神経を競う「インパルスゲーム」や、勇気を出して披露する「一発芸大会」、担任の秘密を当てる「担任クイズ」など、盛りだくさんの内容で会場は笑いに包まれました。子どもたち一人ひとりが主役になれるような場面も多く、仲間同士の絆がさらに深まる時間となりました。

【5日目】

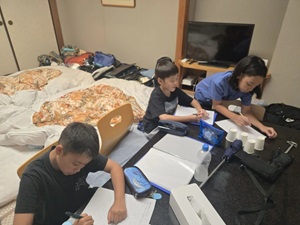

5日目は、「荷物整理」「土肥金山の見学」「お土産の購入」を行い、初等学校へと帰路につきました。

「荷物整理」では、これまでの宿泊生活で使用してきた布団を丁寧に畳み、シーツを外してまとめる作業を行いました。それぞれが自分の荷物をきちんと整理する姿が見られ、5日間の生活の中で身につけた自立心や整理整頓の力が感じられました。また、自分のことだけでなく、「手伝おうか?」「一緒に片づけよう!」といった声をかけ合いながら、お友だちの荷物整理を手伝う優しさや協力の姿勢も見られました。

その後に訪れた「土肥金山」では、かつて金を採掘していた坑道の見学や、実際に砂金採り体験を行いました。天井の低い坑道の中を歩きながら、金を掘り出していた当時の様子を肌で感じ、歴史に対する興味を深めることができました。砂金採りでは、ざるを使って砂をすくい、水の中でゆすりながら、きらりと光る小さな砂金を一粒一粒探し出す楽しさを味わっていました。「見つけた!」「これ金じゃない?」と、歓声をあげながら夢中で取り組む姿が印象的でした。

最後は「お土産の購入」です。家族や友だちへの感謝の気持ちを込めて、一人ひとりが真剣な表情で品物を選んでいました。中には「お母さんは甘いものが好きだから、これにしようかな」「弟には面白いキーホルダーがいいかも」「俺は格好良いから剣を買う」と話しながら、選ぶ姿も見られました。

こうしてすべての活動を終え、バスに乗って初等学校へと帰りました。5日間の夏の学校通して、子どもたちは多くの学びと成長を重ね、大きな達成感とともに帰校することができました。

4年生:群馬県みなかみ町

【1日目】

4年生の「夏の学校」がスタートしました!

天気は少し不安定で、雨が降ったり止んだり…それでも、活動中はなんとか天気が味方してくれました。

宿に到着したら、早速準備をして「竹の工作」に取り組みます。水上には自然が多く残されており、学校での学びをそのまま活かせる環境です。今回は、手入れの際に伐採された竹を活用して、オリジナルのコップとお箸作りに挑戦しました。

コップはノコギリで好みの長さにカットして仕上げ、お箸は残った材を縦に割って、やすりで整えながら完成させます。普段なかなかできない素材との出会いに、子どもたちは夢中でした。

○ある子どもの感想より

「竹を初めて使ったよ。外は全部ツルツルで、道具を使ったら簡単に割くことができたから楽しかったよ。」(HY)

明日は、湿原散策にカレー作りとイベントが盛りだくさん。

しっかり休んで、明日もたくさんの学びと発見に出会えますように!

【2日目】

昨日の豪雨がまるで嘘のように、朝はすっきりとした快晴となりました。

2日目のスタートは、玉原高原の自然散策から。天候と時間の関係で、行き先はガイドさんと相談しながらグループごとに決定。湿原を目指すチームもあれば、熊の痕跡を探すチーム、昆虫観察に夢中になるチームなど、それぞれのテーマで自然と向き合う時間となりました。

ブナの森で見た熊の爪痕は、思わず「おぉ…!」と声が出てしまうほどリアルで、おそるおそる近づいてみる子どもたち。自然の驚きに満ちた体験でした。

昼食は玉原高原の爽やかな風の中でいただき、その後はお待ちかねの飯盒炊爨!

お米を洗い、野菜を切り、火を起こす…。たくさんの手助けもありつつ、子どもたちは自分たちの力でカレーを作り上げました。自分たちで1からつくったカレーは、まさに格別! どのグループもほぼ完食でした。

途中、カレー作りの最中に大粒の雨が降り出す場面もあり、自然の力強さと気まぐれさを実感した4年生。

それでも子どもたちは慌てることなく、協力しながら最後までやり遂げました。

明日の天気が少し心配ではありますが、どうかうまく晴れてくれることを願っています。まだまだ続く夏の学校、明日はレイクライフティングとキャンプファイヤーが待っています!

【3日目】

曇り空の中、なんとか天気にも恵まれた3日目。

午前中は赤谷湖でレイクラフティングに挑戦しました。ウエットスーツに身を包み、ボートに乗り込み、みんなで力を合わせて漕いでいきます。途中で泳いだり、水を掛け合ったりと、笑顔あふれる楽しい時間となりました。

午後一番はクラスでお散歩。宿のすぐ近くにある赤谷湖の水門を見学しました。赤谷湖は堰止湖であり、ダムとしての役割についても考える機会となりました。普段なかなか見ることのない仕組みに、子どもたちも興味津々。

そして夜は、待ちに待ったキャンプファイヤー!山賊が登場したり、火の神が現れたり…みんなで一体となって楽しむ特別な時間となりました。

児童の感想より:「炎は色んな形で、違う形もたくさんあったよ。色もいろんな色が見えて、あったかくて安心したよ。N.N」

いよいよ明日は最終日。楽しかった時間が名残惜しくもあり、少しホッとする気持ちがある子も多いようです。

最後まで元気に過ごして帰りたいと思います!

【4日目】

いよいよ迎えた夏の学校・最終日。名残惜しさを感じつつも、朝から盛りだくさんのスケジュールでスタートしました。

朝食は、自分たちでつくる「牛乳パックホットサンド」。具材をはさみ、アルミホイルで包んで牛乳パックに入れ、火をつけて焼き上げます。自分で手を動かして「作る」体験は、どこか特別なもの。みんな夢中になって取り組み、ぺろりと完食していました。

最後のプログラムは、クラスごとの体験活動。

桧組は、森で自分たちで摘んだ野草を使ったエッセンシャルオイルづくり。

櫟組は、初日に行った竹細工の発展として、自分たちのアイデアを形にするものづくり。

椿組は、昔ながらの技法で取り組む藁細工体験。

それぞれのクラスが個性あふれる活動に取り組み、夏の最後の学びをじっくりと楽しみました。

お昼ごはんは、農園でいただきました。家族や友だちの顔を思い浮かべながら、お土産も選んで、バスで学校へと無事に辿り着きました。

泣いたり、笑ったり、たくさんの「感じる」経験を積んだ4日間。

きっと一人ひとりの中に、忘れられない「夏の学校」が残ったことと思います。

お家でたくさんお話を聞いてあげてくださいね。